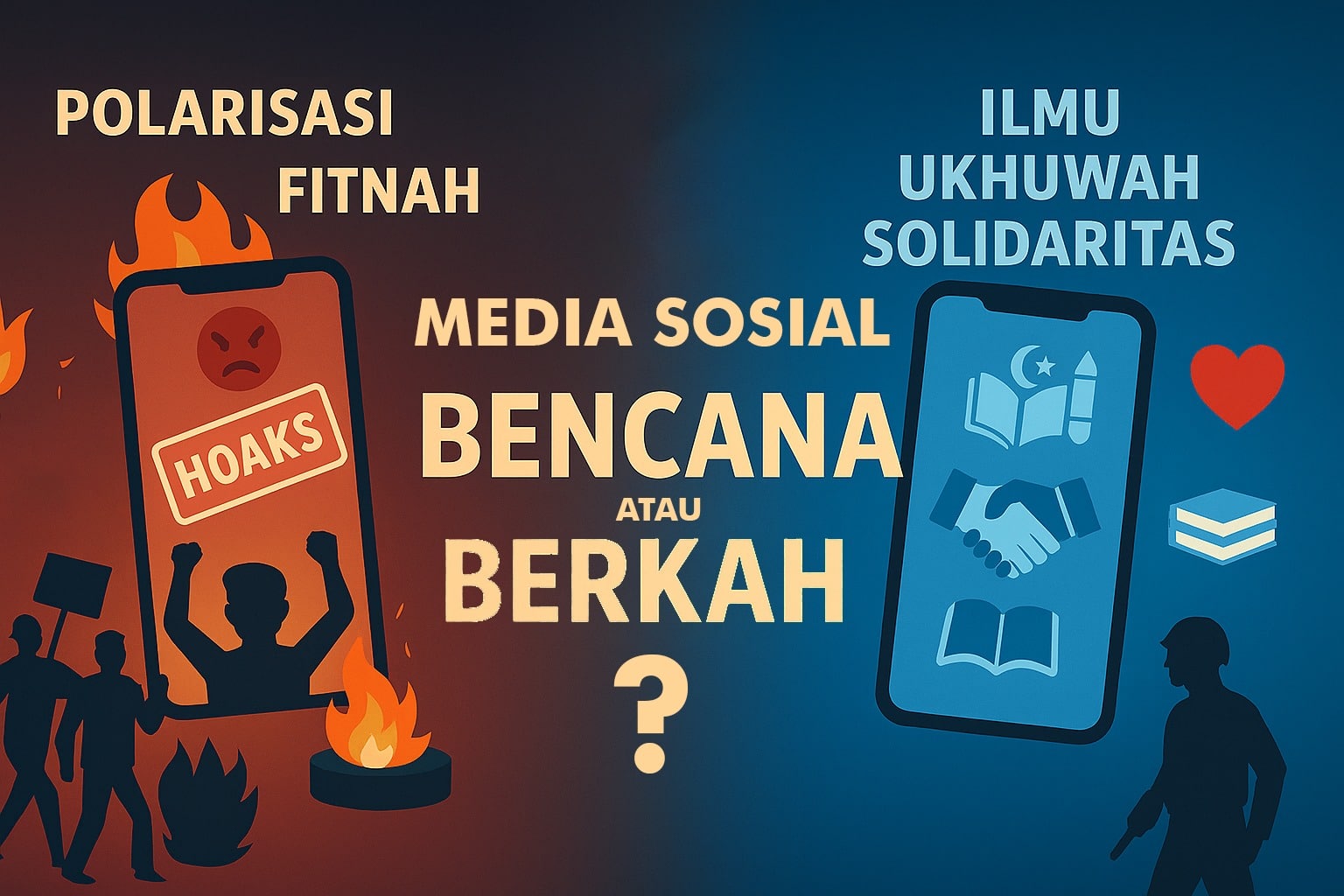

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial kerap dianggap sebagai ruang kebebasan baru bagi masyarakat. Setiap orang bebas menyuarakan pendapat, membangun citra diri, bahkan mengedarkan informasi. Namun, kebebasan tanpa kendali sering kali melahirkan masalah serius. Tak heran, muncul sindiran bahwa media sosial itu SDSB (Sumber Dari Segala Bencana).

Media Sosial: Ruang Satu Arah

Sekilas media sosial tampak interaktif, tetapi pada praktiknya sering berjalan satu arah. Informasi mengalir deras, namun tanpa proses verifikasi dan tabayyun yang memadai. Menurut teori spiral of silence (Noelle-Neumann, 1974), banyak orang memilih diam ketika berbeda pendapat karena takut dikucilkan. Akibatnya, arus opini besar menguasai percakapan, dan suara kritis tenggelam. Media sosial pun menjadi arena monopoli narasi, bukan musyawarah yang sehat.

Selain itu, teori agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) juga relevan: apa yang sering muncul di timeline akhirnya dianggap penting, meski belum tentu benar. Inilah pintu masuk bencana: hoaks, ujaran kebencian, adu domba, dan polarisasi.

Beberapa waktu lalu, Indonesia diguncang aksi massa menolak kebijakan tunjangan DPR yang dianggap fantastis dan tidak masuk akal. Aksi ini berawal dari unggahan di media sosial yang menyebarkan dokumen tunjangan super mewah alias fantastis anggota DPR. Dalam hitungan jam, informasi itu viral.

Gelombang kemarahan pun pecah. Narasi-narasi yang menyudutkan DPR dibumbui dengan data sepotong-sepotong, bahkan bercampur hoaks. Misalnya, ada klaim bahwa setiap anggota DPR mendapat fasilitas pribadi bernilai miliaran setiap bulan. Padahal, sebagian data sudah dilebih-lebihkan tanpa konteks.

Medsos kemudian menjadi bensin yang menyulut api. Ajakan demo beredar luas di Twitter, Instagram, hingga WhatsApp Group. Hanya dalam hitungan hari, massa bergerak turun ke jalan. Ironisnya, demonstrasi yang awalnya murni aspirasi, berubah ricuh. Aksi lempar batu, bakar ban, dan bentrok dengan aparat tak terhindarkan.

Polarisasi pun makin tajam: ada kelompok yang menganggap aksi itu perjuangan rakyat, ada pula yang menilai hanya hasil provokasi. Semua berputar di jagat medsos, menciptakan echo chamber di mana orang hanya mendengar apa yang ingin ia dengar. Akhirnya, bukan hanya isu tunjangan yang dibahas, tetapi juga berkembang jadi krisis kepercayaan terhadap lembaga negara.

Kasus ini menunjukkan, media sosial bisa menjadi sumber bencana ketika informasi mentah langsung dikonsumsi dan dijadikan amunisi politik jalanan.

Tugas Muslim: Melawan Kemungkaran

Dalam Islam, kemungkaran tidak boleh dibiarkan. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim).

Di era digital, kemungkaran hadir bukan hanya di jalanan, tetapi juga di timeline media sosial. Fitnah, pornografi, penipuan, dan penghinaan agama berseliweran. Tugas seorang Muslim jelas: tidak boleh diam.

- Dengan tangan: bisa diwujudkan lewat aksi nyata, misalnya melaporkan konten berbahaya, memblokir akun penyebar kebencian, atau membuat regulasi yang adil.

- Dengan lisan: aktif menyuarakan kebenaran, membuat konten yang mencerahkan, dan menegur dengan santun.

- Dengan hati: minimal menolak dalam batin, tidak ikut menyebarkan atau memberi panggung pada keburukan.

Prof. Quraish Shihab dalam Membumikan Al-Qur’an menegaskan bahwa setiap kata yang diucapkan atau ditulis memiliki konsekuensi moral. Beliau menyebut, “Ucapan yang keluar dari lisan atau tulisan manusia adalah tanggung jawabnya, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.” Maka, di era digital ini, status, komentar, dan unggahan di medsos tidak bisa dianggap remeh; semuanya tercatat.

Buya Hamka dalam Tasauf Modern pun mengingatkan, “Kalau lidah adalah pedang, maka tulisan adalah tombak yang lebih tajam.” Ungkapan ini relevan untuk media sosial: sekali kita menekan tombol post, dampaknya bisa lebih jauh dan tajam daripada ucapan lisan. Karena itu, etika dalam bermedia sosial harus ditempatkan sebagai bagian dari akhlak Islami. Selain itu, Buya Hamka juga pernah berkata, “Kebebasan tanpa tanggung jawab akan menjerumuskan manusia kepada kerusakan”. Medsos memberi kebebasan, tetapi bila tanpa akhlak dan tabayyun, ia menjadi sumber fitnah.

SDSB: Sumber Bencana atau Sumber Berkah?

Sebenarnya, media sosial bersifat netral. Ia bisa menjadi SDSB (Sumber Dari Segala Bencana), tapi juga bisa berubah menjadi SDSB versi lain: Sumber Dari Segala Berkah. Semua bergantung pada cara kita menggunakan. Jika dipakai untuk amar ma’ruf, menyebarkan ilmu, dan membangun solidaritas umat, medsos justru menjadi ladang pahala.

Sayangnya, realitas hari ini lebih condong ke sisi gelap. Budaya like, share, comment mendorong orang untuk mengejar sensasi ketimbang substansi. Bencana yang lahir dari medsos bukan sekadar digital, melainkan sosial dan spiritual: pecahnya ukhuwah, runtuhnya akhlak, hingga munculnya generasi yang dangkal dalam literasi.

Maka, kritik bahwa medsos itu SDSB; Sumber Dari Segala Bencana perlu dijadikan alarm moral. Bukan berarti kita harus meninggalkan media sosial, melainkan mengendalikannya dengan iman, ilmu, dan etika. Sebagai Muslim, kita tidak boleh pasif. Melawan kemungkaran digital adalah bagian dari jihad zaman ini. Jika tidak, medsos benar-benar akan jadi SDSB yang menghancurkan umat, bukan menguatkan.

Kritik bahwa medsos itu SDSB bukanlah berlebihan. Kasus demo tolak tunjangan DPR adalah bukti nyata bagaimana satu unggahan bisa berubah menjadi kerusuhan massal. Sebagai Muslim, kita punya tanggung jawab moral: melawan kemungkaran digital dengan iman, ilmu, dan etika. Jika tidak, medsos akan terus menjadi SDSB; Sumber Dari Segala Bencana, bukan Sumber Dari Segala Berkah. (***)