Di tengah riuh Festival Pacu Jalur di Riau, seorang anak berdiri tenang di ujung perahu. Namanya Rayyan Arkan Dikha. Ia tidak meloncat, tidak berjoget heboh seperti yang biasa kita temui di FYP. Ia hanya berdiri, melambai pelan, mengirim cium udara, tersenyum lalu diam. Tapi justru dari keheningan itulah dunia bersorak. Dalam sekejap, ia dijuluki “aura farming” anak yang memancarkan wibawa tanpa suara, dan viral tanpa gimmick.

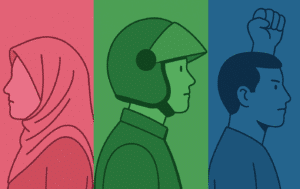

Rayyan bukan siapa-siapa. Ia bukan influencer, bukan artis, bahkan bukan konten creator. Ia hanya seorang anak desa yang menjalankan tugas budaya sebagai Togak Luan, penari ujung perahu yang membakar semangat tim dayung. Tapi dengan satu video pendek, gesturnya melintasi batas negara, Bahasa dan usia. Aksinya ditiru selebriti dunia: Travis Kelce, Steve Aoki, Marc Marquez, polisi Mumbai, bahkan tim sepak bola Eropa. Dunia menoleh ke anak kecil yang berdiri diam, karena diamnya berbicara lebih banyak daripada teriakan tren.

Ini bukan sekadar viral. Ini tentang bagaimana simbol budaya bisa menjadi bahasa global. Dalam teori komunikasi nonverbal, gestur seperti yang dilakukan Rayyan disebut sebagai high-context communication, pesan yang disampaikan tidak melalui kata, tapi melalui makna simbolik. Bahkan, Edward T. Hall menyebut bahwa budaya besar tak selalu bicara keras, tapi menyimpan makna dalam diam yang dalam. Dan Rayyan, entah sadar atau tidak, sedang melakukan itu.

Menariknya, Rayyan viral di tengah banjir konten yang sering kali mengandalkan joget-joget cepat saji. Kita tahu, FYP TikTok dan Reels Instagram penuh dengan gerakan tubuh yang kadang absurd, tanpa konteks budaya, tanpa substansi, tapi tetap dilirik karena ritme, musik dan filter. Kita terbiasa disuguhkan goyang tanpa makna, senyum berlebihan, ekspresi yang dibentuk demi algoritma.

Bandingkan dengan Rayyan, anak kecil yang bahkan tak berusaha untuk viral. Tidak ada backsound hits, tidak ada outfit niat, apalagi script. Tapi justru ia yang menyita perhatian dunia. Inilah ironi yang menampar: saat ekspresi paling jujur muncul, semua gimik jadi terlihat hambar.

Namun sayangnya, perhatian seperti ini baru datang setelah viral. Baru muncul beasiswa dan gelar Duta Wisata setelah views melonjak. Di sisi lain, banyak warisan budaya lokal lain yang diam-diam mati, bukan karena tak bernilai, tapi karena tak dilirik algoritma. Kita sering baru menghargai ketika dunia ikut mengangkat, bukan karena kesadaran dari dalam.

Pemerintah pun kadang lebih rajin mendanai kompetisi digitalisasi, bikin lomba konten, atau branding daerah lewat buzzer, daripada mendampingi anak-anak yang mempertahankan tradisi secara diam-diam. Seolah-olah kalau tidak ada angka views, maka tak ada nilai. Ini tentu perlu dikritisi, karena dalam komunikasi publik, framing dan atensi adalah kunci distribusi makna. Dan budaya, sayangnya, kerap kalah cepat dalam logika konten.

Padahal, seperti yang dikatakan Roland Barthes, makna paling kuat justru datang dari “yang diam”, dari simbol yang tidak dijelaskan tapi terasa. Rayyan tidak memberi keterangan panjang. Tapi gesturnya adalah bahasa. Bahasa budaya. Bahasa yang bisa dimengerti oleh siapa pun yang peka.

Di ujung perahu itu, Rayyan berdiri. Tidak bergerak banyak. Tapi justru di sanalah, budaya kita melaju paling cepat. Ia membawa tradisi dengan tenang, tanpa banyak suara, tapi membuat dunia mendengar.

Langit lembayung di jalur Kampar,

Riak tenang menyimpan getar.

Rayyan tenang, jogetnya cetar,

Datang dari hati, tak lekang oleh layar.

Rayyan bukan hanya anak kecil yang viral. Ia adalah pengingat bahwa ekspresi jujur bisa jauh lebih kuat dari konten berfilter. Bahwa budaya kita tak harus menari heboh untuk ditonton, ia hanya perlu berdiri tegak dan dunia akan datang mendekat.

(Tulisan ini pernah dimuat di Kumparan.com)